相撲中継で見かける「大銀杏」と、時代劇でおなじみの「ちょんまげ」。

どちらも日本の伝統的な髪型ですが、具体的に何がどう違うのか、意外と知られていないのではないでしょうか?

この記事では、大銀杏とちょんまげの違いを「結い方」「見た目」「階級・身分」「文化的背景」などの切り口から徹底的に解説します。

読み終える頃には、相撲や時代劇がもっと面白く見えるようになるはずです。

大人でも意外と知らない日本の伝統髪型、しっかり理解していきましょう。

大銀杏とちょんまげとは何か?基本定義と由来

まずは、大銀杏とちょんまげがどんな髪型なのか、それぞれの「定義」と「成り立ち」について確認しておきましょう。

この章を読めば、「名前は知ってるけど、実はよく知らなかった…」という状態から脱出できますよ。

大銀杏の意味と歴史的背景

大銀杏(おおいちょう)とは、主に相撲界の幕内力士が結う髪型で、髷(まげ)の形が銀杏の葉のように広がっているのが特徴です。

これは単なる髪型ではなく、「実力と地位の象徴」としての意味を持っています。

そのルーツは、江戸時代中期ごろの相撲文化の中で、力士たちの威厳や格式を示す手段として進化してきたと言われています。

つまり、大銀杏は『土俵の上でのステータス』そのものなのです。

ちょんまげの意味と成立過程

ちょんまげは、江戸時代を中心に日本の成人男性が日常的に結っていた髪型です。

前髪を剃り上げて(これを「月代=さかやき」と言います)、後ろ髪をまとめて頭頂部で折り返すのが特徴です。

ちょんまげの起源は戦国時代にまで遡り、もともとは「兜をかぶりやすくするための実用性」から生まれたと言われています。

その後、武士の象徴としての意味合いが強くなり、江戸時代には庶民にまで広がっていきました。

| 項目 | 大銀杏 | ちょんまげ |

|---|---|---|

| 使用される場面 | 相撲界(幕内力士) | 江戸時代の一般男性 |

| 髪型の形状 | 扇状に広がる | 頭頂部に小さく折り返す |

| 象徴するもの | 階級・格式 | 武士の威厳、庶民の生活 |

| 起源 | 江戸中期の相撲文化 | 戦国〜江戸時代の武士 |

見た目とフォルムの違い

ここでは、大銀杏とちょんまげの「見た目の違い」を詳しく見ていきましょう。

ぱっと見の印象は似ているようで、実はまったく異なるデザイン性があるんです。

形・シルエットの比較

大銀杏は扇のように大きく横に広がる形状をしており、遠くからでも華やかに映えます。

これはまさに「銀杏の葉」が名前の由来となっている通りのフォルムです。

一方、ちょんまげは髪を折り返して小さく丸めたシンプルな形です。

横に広げることはせず、コンパクトに頭頂部に収まるのが特徴です。

例えるなら、大銀杏は「和のアート作品」、ちょんまげは「武士のユニフォーム」みたいなものですね。

剃り込み(さかやき/月代)や髪の長さなどの違い

見逃せないのが「剃り込み」の有無。

ちょんまげでは額から頭頂部にかけて髪を剃り上げるスタイルが基本で、この部分を「月代(さかやき)」と呼びます。

これは武士の時代から続く伝統的な特徴で、清潔感や身分を表していたのです。

一方、大銀杏では髪を剃り上げることはありません。

むしろ、髪の長さが非常に重要で、美しく広がる形を作るためには十分な長さが必要です。

そのため、相撲部屋では髪を大切に伸ばすことが日常の一部となっているんですね。

| 見た目のポイント | 大銀杏 | ちょんまげ |

|---|---|---|

| 髪型の形状 | 横に扇状に広がる | 頭頂部に小さく丸める |

| 剃り込み(さかやき) | なし | あり(額から頭頂部) |

| 髪の長さ | 長く伸ばす必要がある | 後ろ髪だけあればOK |

| 印象・デザイン性 | 華やかで格式がある | 実用的でシンプル |

結い方・技術・手順の違い

同じ「髷(まげ)」という名前がついていても、その結い方には雲泥の差があります。

この章では、大銀杏とちょんまげ、それぞれの結い方や必要な技術を比較してみましょう。

大銀杏の結い方・床山の技術

大銀杏を結うのは、相撲部屋に所属する「床山(とこやま)」という専門職です。

彼らは10年以上の修行を経て、一人前と認められる熟練の職人たち。

まるで茶道や華道の師範のように、髪を結うことに芸術性すら感じさせる存在です。

大銀杏の結髪は以下のような工程で行われます:

| 工程 | 内容 |

|---|---|

| 1. 髪を整える | 髪全体を丁寧に梳かし、ほこりや絡まりを取る |

| 2. 元結油を塗布 | 専用の整髪料で艶と粘りを加える |

| 3. 髪を分ける | 左右にバランスよく髪を配分 |

| 4. 銀杏型に整形 | 横に広げ、銀杏の葉のような扇型に形を作る |

| 5. 毛先の処理 | 末端を美しく整えて仕上げ |

この髪型は、ただの「髷」ではなく、日本の職人技と美意識の結晶なんです。

ちょんまげの結い方・日常的な技法

一方、ちょんまげの結い方は比較的シンプルで日常的でした。

江戸時代には男性自身、または家族が手軽に結えるスタイルだったんです。

結髪の大まかな手順は以下の通りです:

| 工程 | 内容 |

|---|---|

| 1. 月代を剃る | 額から頭頂部までを剃り、さっぱりと整える |

| 2. 後髪を束ねる | 後頭部の髪をきつくまとめる |

| 3. 髪を折り返す | まとめた髪を頭頂部に折り返し、形を整える |

| 4. 紐で結ぶ | 「元結(もっとい)」と呼ばれる紐で固定 |

ちょんまげには美術的な完成度よりも、生活や機能性が重視されていたことが分かりますね。

この違いが、現代でも「大銀杏=特別」「ちょんまげ=日常」のイメージにつながっているのです。

階級・社会的意味の違い

この章では、大銀杏とちょんまげが「社会的にどんな意味を持っていたのか」を見ていきましょう。

髪型ひとつで、その人の身分や立場が丸わかりだった時代背景が、そこにはあります。

相撲界における大銀杏とその条件

大銀杏を結うことが許されるのは、関取以上という明確な基準があります。

相撲界では、「番付(ばんづけ)」という階級制度があり、十両より上のランクが関取です。

そのため、幕下以下の力士は、より簡素な「丁髷(ちょんまげに近い髪型)」しか結うことができません。

一度幕内に昇進しても、降格すると大銀杏を結えなくなるというルールもあるため、力士たちは地位を守るために日々必死に取り組んでいるのです。

また、横綱や大関といった上位力士になると、その大銀杏の美しさも特別仕様に仕上げられます。

大銀杏は「力士の品格そのもの」を視覚的に示す髪型とも言えるでしょう。

江戸時代における髷と身分・身分別のバリエーション

一方、江戸時代のちょんまげには、もっと広い社会階層が関係していました。

髷の形状や大きさによって、その人の「身分」や「職業」が分かるようになっていたんです。

以下のように、職業や立場によって細かく髪型が分かれていました:

| 階層・職業 | 髷の種類 | 特徴 |

|---|---|---|

| 武士 | 本丁髷 | きつく小さくまとめ、威厳を強調 |

| 町人(商人・職人) | 銀杏髷 | 柔らかめでやや大きく自由度が高い |

| 農民 | 茶筅髷 | 実用的で簡素、束ねただけのような形 |

| 若年層 | 変形丁髷 | 髷が大きく華やかに結われる |

このように、ちょんまげは「髪型で身分証明ができる」社会的アイコンだったんですね。

現代でいえば、制服や名刺のような役割を持っていたとも言えるでしょう。

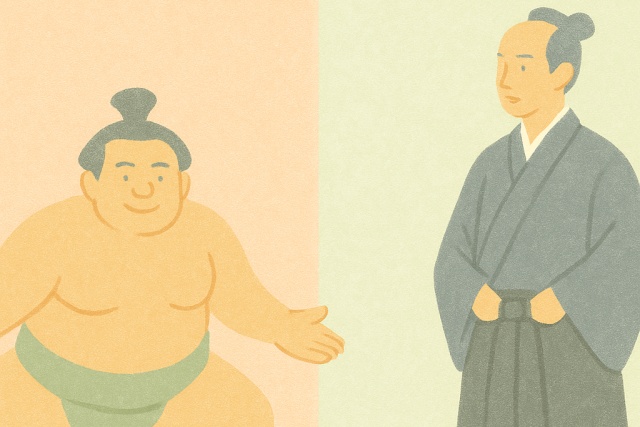

変遷と現代における位置づけ

歴史の中で形を変えながらも、現代に受け継がれる大銀杏とちょんまげ。

この章では、それぞれが現代社会でどのような役割や意味を持っているのかを解説していきます。

大銀杏の現代的意義と保存・伝承

大銀杏は現在でも現役で存在している、非常に珍しい伝統髪型です。

しかも、それが相撲の世界というリアルな舞台で、日々のテレビ放送や巡業で目にすることができるというのは、日本文化ならではの光景です。

この大銀杏を支えているのが、「床山」という職人たち。

彼らの技術は無形文化財級の技術ともいわれ、相撲協会が独自に養成・認定する制度によって伝承されています。

さらに、外国人観光客からの人気も高く、「相撲=日本文化の象徴」として、大銀杏は注目を集めています。

最近では、海外のメディアに取り上げられたり、ドキュメンタリー番組の題材になることもあるほどです。

ちょんまげの文化的記憶・演出としての役割

ちょんまげは現代では日常的に見かけることはありませんが、「日本のイメージ」として根強く残っています。

その代表例が時代劇。

テレビや映画、舞台などで侍が登場するシーンには、必ずと言っていいほどちょんまげが登場します。

また、アニメやマンガ、コスプレイベントなどでも、ちょんまげは“日本らしさ”を象徴するビジュアルアイテムとして使われています。

一部の理髪店では「ちょんまげ体験」ができるメニューを提供しており、外国人観光客やイベント参加者に人気です。

このように、ちょんまげは今も「文化的演出の道具」として息づいているのです。

| 観点 | 大銀杏 | ちょんまげ |

|---|---|---|

| 現代での使用 | 相撲界のみ現役 | 主に時代劇やイベント |

| 技術の伝承 | 床山による専門職 | 再現型・演出用 |

| 文化的な位置づけ | 生きた伝統 | 歴史的象徴 |

| 海外からの評価 | 日本文化の象徴として高評価 | 「SAMURAI」イメージで認知度高 |

比較まとめと読みどころ

ここでは、大銀杏とちょんまげの違いを「総ざらい」して整理します。

読み終えたあとに誰かに説明したくなるような、要点をぎゅっと凝縮した章です。

見た目/技術/社会性からの対比表

まずは、これまでの内容を一つの表にまとめて見てみましょう。

見た目・結い方・背景・現代の意味まで、一目で分かります。

| 項目 | 大銀杏 | ちょんまげ |

|---|---|---|

| 結う人 | 床山(専門職) | 本人または家族 |

| フォルム | 扇状に横へ広がる | 頭頂部で小さく折り返す |

| 剃り込み | なし | あり(さかやき) |

| 階級・身分 | 幕内力士以上 | 江戸時代の全階層 |

| 用途 | 相撲の格式表現 | 武士文化・生活の実用 |

| 現代での役割 | 伝統文化の象徴 | 歴史的演出・表現 |

一見似ているこの2つの髪型は、実は全く違う役割と意味を持っています。

違いを知ることで、より深く相撲や時代劇を楽しめるようになりますよ。

文化理解として読むときの視点

最後に、大銀杏とちょんまげを「文化的にどう捉えるか」という視点を紹介します。

大銀杏=現役の伝統、ちょんまげ=過去の象徴という対比構造がポイントです。

たとえば、大銀杏は「今も生きている職人技」や「格式の継承」がキーワード。

ちょんまげは「歴史の再現」や「江戸文化の想像装置」としての価値が大きいですね。

両者とも、日本人の美意識や精神性を映し出す鏡だと言えるでしょう。

それぞれの背景を知ってから相撲中継や時代劇を見ると、世界がまったく違って見えてきますよ。

結論・まとめ

ここまで、大銀杏とちょんまげの違いについて、結い方・見た目・階級・文化的背景など多角的に解説してきました。

最後に、大事なポイントをおさらいして、この記事のまとめとしましょう。

まず、大銀杏は「現在も生きている相撲界の伝統髪型」であり、幕内力士以上という厳しい条件を満たした者だけが許される格式高いスタイルです。

床山による高度な技術と、美しさ・威厳を兼ね備えたその姿は、まさに現代に生きる日本の伝統文化の象徴です。

一方のちょんまげは、かつての日本人男性にとってのスタンダードな髪型。

武士から町人、農民にいたるまで、身分によって形を変えながらも、長く日本人のアイデンティティを形づくってきました。

今では主に時代劇やコスプレ、観光イベントなどで見られる文化的モチーフとして親しまれています。

| 総まとめ | 大銀杏 | ちょんまげ |

|---|---|---|

| 現役か? | 相撲界で現役 | 過去の文化 |

| 誰が結う? | 床山(職人) | 本人・家族 |

| 社会的役割 | 格式・品格の表現 | 身分・職業の象徴 |

| 今の意味 | 日本文化の象徴 | 歴史再現・演出 |

見た目の違いだけでは語れない、それぞれの深い歴史と意味を知ることで、日本文化への理解が一歩深まります。

ぜひ相撲中継や時代劇を見るときには、髪型にも注目してみてください。