突っ張り棒はカーテンや収納を設置するときにとても便利ですが、そのまま使うと壁に跡やへこみが残ってしまうことがあります。

特に賃貸住宅では、退去時に原状回復が求められるため、ちょっとした傷や汚れが修繕費につながることも少なくありません。

この記事では、初心者の方でも安心して取り入れられる「マスキングテープ」や「補助アイテム」を活用した突っ張り棒の跡防止法をやさしく解説します。

日常生活の工夫次第で、壁を守りながら快適な収納やインテリアを楽しむことができます。

賃貸でも安心!突っ張り棒で壁を傷つけないために知っておきたいこと

賃貸物件では、ちょっとした壁の傷やへこみでも退去時に修繕費が発生することがあります。

特に便利な突っ張り棒は、設置や取り外しのときに知らないうちに壁を傷つけてしまうことも。

ここでは、突っ張り棒を安全に使うために知っておきたいポイントを解説します。

賃貸で突っ張り棒を使うときのリスクとは?

突っ張り棒は、壁や天井の間に棒を押し広げることで、摩擦や圧力によって固定する便利なアイテムです。

取り付けに工具が不要なため、女性や初心者の方にも使いやすい一方で、注意しておかないと壁にダメージを与えてしまう可能性があります。

特に賃貸住宅では、ちょっとした跡やへこみでも退去時に修繕費がかかることがあるため、慎重な設置が求められます。

強く締めすぎてしまったり、重たいカゴや収納用品を掛けてしまうと、内部の石膏ボードが圧迫されてへこみやクラック(ひび)が入ることもあります。

また、突っ張り棒の先端についているゴム部分の摩擦力が強すぎると、壁紙の表面が押しつぶされて、丸い跡がくっきり残ってしまう場合も。

特に壁が石膏ボードや合板などの柔らかい素材でできている場合は、より慎重な対応が必要です。

壁に跡やへこみができる原因をチェック

突っ張り棒の先端にあるゴムや樹脂の部分は、摩擦でずれないようにするために圧力を集中させる構造になっています。

そのため、長時間同じ場所に設置していると、壁紙の表面が圧縮されて変色したり、へこんだまま戻らなくなってしまうこともあります。

また、湿気の多い季節や場所では、壁紙の接着力が弱まり、表面がはがれやすくなることも。

加えて、突っ張り棒の耐荷重を超える物を掛けてしまうと、バランスが崩れて落下したり、強い衝撃で壁にダメージを与えてしまう恐れがあります。

設置する前には、壁の素材や状態、突っ張り棒の太さ・耐荷重、そして掛けたいものの重さなどをよく確認し、最適な場所と方法を選びましょう。

壁を守りながら快適に使うための工夫が大切です。

マスキングテープは突っ張り棒の跡防止に使える?

突っ張り棒の跡を防ぐアイテムとして注目されているのがマスキングテープです。

やさしい粘着力と取り外しやすさが特徴で、壁への負担を軽減してくれます。

マスキングテープの特徴と普通のテープとの違い

マスキングテープは、主に塗装作業の際に塗料のはみ出しを防ぐための養生用として使われる、紙製のテープです。

粘着力が適度に弱く、しっかり貼れても剥がすときにはスルッとはがせるのが大きな特長で、貼り直しも簡単です。

一般的なビニールテープやガムテープのように、粘着成分が残ってベタベタになったり、壁紙の表面をはがしてしまう心配が少ないため、原状回復が求められる賃貸住宅にはとても相性が良いアイテムといえます。

また、カラフルな柄やデザインが豊富なため、ちょっとした装飾やDIYにも活用できる柔軟さがあります。

最近では、インテリア用としてより粘着力や耐久性を工夫した商品も販売されており、用途によって使い分けが可能です。

壁面保護に適したテープの種類と選び方

マスキングテープには紙製のものだけでなく、布素材やビニール素材をベースにした養生テープもあります。

突っ張り棒に使う場合は、接地面をしっかり保護できるように、通常のマスキングテープよりも幅が広くて厚みのあるタイプを選ぶと安心です。

布素材の養生テープは、やや強めの粘着力がある一方で、比較的きれいにはがせる性質があり、長期間貼ったままでもテープ痕が残りにくいとされています。

さらに、テープの上に柔らかいクッション素材を重ねることで、圧力の分散や滑り止め効果が加わり、突っ張り棒がより安定します。

クッションシートやスポンジパッドとセットで使えば、跡の防止効果もぐっと高まります。

テープを選ぶ際は、素材・幅・粘着力のバランスを見ながら、用途や設置場所に合ったものを選ぶのがポイントです。

壁に優しい!突っ張り棒×マスキングテープの使い方

実際にどのように貼ればよいのか、基本的な使い方を見ていきましょう。

設置前に貼る位置と範囲を決めよう

突っ張り棒を設置する前には、まず設置する壁の表面を確認し、汚れやホコリをきれいに拭き取ることが大切です。

マスキングテープは壁紙に直接貼るため、表面が乾いていて清潔な状態であることが理想です。

そのうえで、突っ張り棒のゴム部分が接触するであろう位置をあらかじめ決めておき、そのポイントを中心に、縦横数センチずつ広めの範囲にマスキングテープを貼りましょう。

接地面よりも少し広めに貼ることで、突っ張り棒が多少ずれても壁をしっかり保護することができます。

壁と天井の両面にテープを貼る際は、突っ張り棒の太さや長さに応じて範囲を調整するのもおすすめです。

テープが細すぎると保護力が不十分になることもあるため、幅広タイプのマスキングテープや養生テープを選ぶと安心です。

効果を最大化する貼り方と注意点

マスキングテープを貼るときは、空気が中に入らないように注意しながら、中心から外側に向けて指やヘラでしっかりと密着させていきましょう。

テープがたるんでいたり、端が浮いていると、突っ張り棒が滑りやすくなったり、保護効果が弱まってしまいます。

また、湿気の多い場所や梅雨時期などは、テープの粘着力が落ちやすくなります。

そのため、貼る前に下地を乾いた布でしっかり拭き、水分や油分を取り除くことが大切です。

さらに、必要に応じてテープの上に滑り止めパッドやジェルシートを重ねて補強することで、突っ張り棒の安定感が増し、跡の防止にもつながります。

さらに安心!他の補助アイテムと組み合わせて保護力アップ

マスキングテープと一緒に使うと、さらに安心できる補助アイテムもたくさんあります。

ジェルシート・すべり止めマットの活用方法

ジェルシートやシリコン製のすべり止めマットは、柔らかくて弾力性があり、クッションの役割を果たしてくれるため、突っ張り棒による跡やへこみの防止にとても効果的です。

特に、マスキングテープだけでは不安な場合や、長期間設置したいときには、このような補助アイテムを併用することで、より安心して使用することができます。

マスキングテープの上に貼ることで、テープ自体の粘着面を傷めずに、しっかりと接地面を保護できます。

また、ジェルシートは透明や半透明のものが多いため、目立ちにくくインテリアの邪魔にならないのも嬉しいポイントです。

壁紙の色や素材を選ばず使えるため、どんなお部屋にもなじみやすく、跡が残りにくいのも大きなメリット。

すべり止めマットは、突っ張り棒がズレたり落ちたりするのを防ぎながら、壁に優しいクッション性も兼ね備えており、重いものを掛けたいときにも活躍します。

100均で買えるおすすめ保護グッズ一覧

ダイソーやセリアなどの100円ショップでも、手軽に手に入る便利な保護アイテムが多数揃っています。

・すべり止めパッド:突っ張り棒のズレを防止しながら、跡も残りにくくしてくれます。

・家具用フェルトシール:本来はイスや家具の脚に使うものですが、突っ張り棒の接地面に貼ることで傷防止に役立ちます。

・耐震ジェルパッド:振動を吸収しつつ粘着力もあるため、安定感が欲しいときにおすすめです。

・養生テープ:広い範囲を覆えるので、他のグッズと併用しやすく、剥がすときもきれいです。

これらをうまく組み合わせて使うことで、突っ張り棒をしっかりと固定しつつ、壁に跡を残さないように保護することができます。

しかもすべて100円前後でそろえられるため、コスパの良さも魅力です。手軽に始められる保護対策として、ぜひ活用してみてください。

実際に使った人の声|マスキングテープ&補助アイテムのリアルレビュー

SNSやレビューで見られる、実際の体験談を紹介します。

跡がつかなかった!成功した体験談

「引っ越し時に壁をチェックされたけど、全然跡が残ってなかった!」という声は、原状回復が気になる賃貸暮らしの方にとってとても心強いものです。

「マスキングテープとフェルトパッドを使ったら安心してカーテンが吊れた」という体験談からもわかるように、ちょっとした工夫が大きな安心感につながります。

また、「ジェルシートを間に挟んだことで、重いものをかけてもまったくずれなかった」という意見や、「100均のクッションシールが思いのほか優秀で、壁紙に優しくフィットした」という声もありました。

SNSでは、設置前後のビフォーアフター画像を投稿する人も多く、「本当に跡が残らない!」といった喜びのコメントが並んでいます。

実際に多くの方が効果を実感しており、試してみる価値は十分にあるといえるでしょう。

失敗例から学ぶ使い方の注意点

「湿気でテープがはがれて突っ張り棒が落下した」というケースは、特に洗面所やキッチンなど湿気が多い場所でよく見られる失敗例です。

「安いすべり止めが劣化して壁に色移りしてしまった」という声もあり、価格だけで選ぶと後悔することもあります。

他にも、「テープの貼り方が甘くて片側だけズレてしまい、最終的に突っ張り棒が落ちてきた」「長期間貼りっぱなしにしていたら、はがすときに一部壁紙が破れてしまった」といった体験談もありました。

使用前に設置環境の湿度や壁の材質をチェックすること、粘着力や素材に信頼のある商品を選ぶこと、そして定期的に貼り直すことなどが、失敗を防ぐための大切なポイントです。

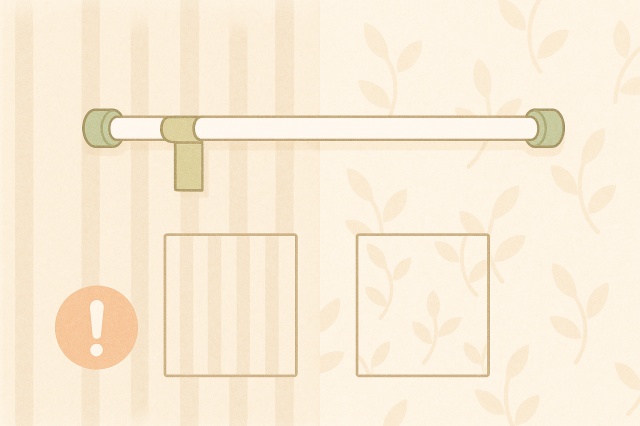

壁紙(クロス)の種類によって違う!突っ張り棒設置の注意点

一口に壁といっても、素材によって注意点が変わってきます。

ビニールクロスの場合のポイント

一般的に使われているビニールクロスは、表面に樹脂コーティングがされており、ある程度の耐久性があります。

そのため、軽いテープであれば貼っても問題ないことが多いですが、粘着力が強すぎるテープを使用すると、剥がす際に壁紙の表面がめくれてしまったり、破れたりする恐れがあります。

特に長期間同じ場所に貼りっぱなしにしておくと、粘着剤が染み込んでしまい、きれいに剥がせなくなることもあります。

こうしたトラブルを防ぐためにも、マスキングテープの中でも特に「弱粘着」と書かれている商品を選ぶと安心です。

また、ビニールクロスの種類によっては表面に凹凸があるものもありますので、テープがしっかり貼りつくかどうか、目立たない場所で一度試してから使うのがベストです。

布クロス・塗り壁に設置する際の注意点

布クロスや塗り壁は、ビニールクロスと比べて表面が繊細で、マスキングテープなどを直接貼ると素材を傷めてしまうリスクが高いです。

布クロスは、織物の繊維が浮き出たような質感のある素材で、粘着テープが食い込みやすく、はがすときに毛羽立ちや色落ちが起きることもあります。

塗り壁の場合も、砂や土、石灰などを使った表面が多く、テープを貼ると細かな粉が剥がれてしまい、元の質感を損なってしまうことがあります。

このような素材に対しては、テープをそのまま貼るのではなく、粘着面を手のひらなどで一度なじませて粘着力を少し弱めてから貼ると、はがす際のダメージを抑えられます。

さらに心配な場合は、マスキングテープと壁の間にコピー用紙や薄手の保護フィルムを一枚挟んで使うなど、直接粘着剤が壁に触れない工夫をするとより安心です。

夏や湿気に注意!マスキングテープがはがれる原因と対策

湿度や温度の変化が激しいと、テープの粘着力に影響が出ることがあります。

湿度・温度で粘着力が落ちる理由とは?

マスキングテープは紙素材のため、湿気を含むと柔らかくなり、粘着力が弱まります。

また、気温が高くなると粘着成分が溶けて、はがれやすくなることもあります。

特に梅雨や夏場は湿気と熱が重なり、テープの接着面がふやけてしまうため、短期間であっても劣化することがあります。

逆に冬場の乾燥した環境では粘着が固くなりすぎて、剥がす際に壁紙を傷めてしまうケースも報告されています。

このように、環境の変化によってテープの性能は大きく影響を受けるため、季節ごとの注意が必要です。

はがれにくくする下地処理と補強法

壁の表面を乾いた布で拭き、ホコリや水分をしっかり取り除いてから貼ると効果的です。

さらに、下地がザラついている場合は軽く拭き取り、できれば油分を除去すると粘着が安定します。

長期間設置する予定がある場合は、途中でテープを貼り替えるのも有効です。

さらに、上からジェルシートや滑り止めパッドを貼ると、補強になり、突っ張り棒の安定感が増して跡が残りにくくなります。

マスキングテープの跡が残ったときの対処法

万が一跡がついてしまっても、落ち着いて対処すればきれいにできます。

跡を残さずにはがすコツ

ゆっくりと一定方向に引っ張ることで、壁紙を傷めずにはがしやすくなります。

ドライヤーで軽く温めてからはがすと、よりスムーズです。

さらに、テープを一度に強く引っ張らず、少しずつ角度を変えて剥がしていくと、壁紙にかかる負担を軽減できます。

マスキングテープが長期間貼られていた場合は、粘着剤が硬くなっていることがあるので、ドライヤーの温風をあてて柔らかくしてから剥がすときれいにはがせます。

汚れやベタつきを落とすクリーニング術

中性洗剤を薄めたぬるま湯でやさしく拭き取ると、ベタつきを落とせます。

柔らかい布やスポンジを使うと、壁紙の表面を傷めにくく安心です。

ベタつきが強い場合は、専用の粘着クリーナーや消しゴムタイプのクリーナーを使うと便利ですが、必ず小さな目立たない部分で試してから使いましょう。

強い洗剤は壁紙を傷める可能性があるため、目立たない場所で試してから使いましょう。

壁にやさしい収納を叶えるコツ

収納の工夫次第で、壁に負担をかけずに快適な空間を作れます。

マスキングテープを使った収納DIYアイデア

軽い棚やフックをマスキングテープと補助パッドで設置すれば、壁に穴を開けずに収納が可能です。

特に女性の一人暮らしや賃貸住宅にお住まいの方にとっては、工具不要で取り入れやすく、気軽におしゃれな収納を実現できます。

洗面所や玄関などでも使いやすいアイデアで、タオル掛けや鍵置き場、ちょっとした小物収納にも応用できます。

キッチンでは調理器具を掛けるフックとして使ったり、リビングでは観葉植物の軽いハンギング用に使うなど、工夫次第で幅広い活用が可能です。

耐荷重を意識して、軽いものを中心に使えば長期間安心して使えるでしょう。

クロスを傷めずに設置するための工夫とは?

粘着力が強すぎないアイテムを使う、重さを分散するなどの工夫がポイントです。

さらに、突っ張り棒や補助パッドを組み合わせて圧力を分散させたり、フェルトやゴム製のクッションを併用することでクロスへのダメージを防げます。

また、設置場所を時々変えることで、同じ部分への負荷を軽減できます。

シーズンごとに配置を変えると、模様替え気分も味わえながら壁を守る効果も高まります。

賃貸退去時も安心!壁の補修&現状回復テクニック

いざというときに備えて、壁を元に戻す方法も知っておくと安心です。

突っ張り棒跡を隠す・補修する簡単な方法

小さなへこみや跡は、壁紙補修シールやパテで目立たなくできます。

色が合えば、補修クレヨンも便利です。特に白系やアイボリー系の壁紙は専用のカラー補修材を選ぶと仕上がりが自然になります。

さらに、跡が少し深い場合は、補修パテを薄く何度かに分けて盛り付け、乾燥後に軽くヤスリで整えるときれいな仕上がりになります。大きめの範囲に傷がついてしまった場合は、壁紙用の部分補修シートを重ね貼りして隠す方法も有効です。

また、光の当たり具合で跡が目立つときには、柄付きや模様入りの壁紙用補修テープを選ぶと違和感が軽減されます。

DIY初心者でもできる原状回復アイテム紹介

100均やホームセンターで手に入る補修シートやパテは、初心者でも扱いやすいアイテムです。

補修クレヨンは使い勝手が良く、細かい部分の色調整にも役立ちます。パテはヘラ付きセットを選べばそのまま使えるので安心です。

説明書を見ながらゆっくり作業すれば、きれいに仕上げられます。慣れてきたら、補修後にトップコート剤を塗布することで仕上がりの耐久性もアップします。

まとめ|突っ張り棒の跡を防ぐには「マスキングテープ+補助アイテム」の併用がカギ!

突っ張り棒は便利なアイテムですが、使い方次第で壁を傷めてしまうこともあります。

マスキングテープで下地を保護し、さらに補助アイテムで支えることで、跡を防いで安心して使えます。

賃貸でも気軽に使える工夫を取り入れて、快適な暮らしを楽しみましょう。